ノラや、ノラや、嗚呼、ノラや。

猫が登場する日本の小説は?と問われたならば、間違いなく誰もが頭に思い浮かべるのが夏目漱石の「我が輩は猫である」だろう。「吾輩は猫である。名前はまだない」という有名な書き出しではじまるこの小説は、ご存知のように猫の目から見た書生の世界の滑稽さを語った傑作風刺小説だったけれども、この猫には実際のモデルとなった猫がいた。それは漱石の家に、ある日突然ふらりと迷ってやってきて住みついた黒猫で、この黒猫をこよなく可愛がっていた漱石は、四歳で黒猫が死んでしまったときに、わざわざ死亡通知をつくって友人に送ったり、十三回忌には九重の供養塔まで建てたのだという。

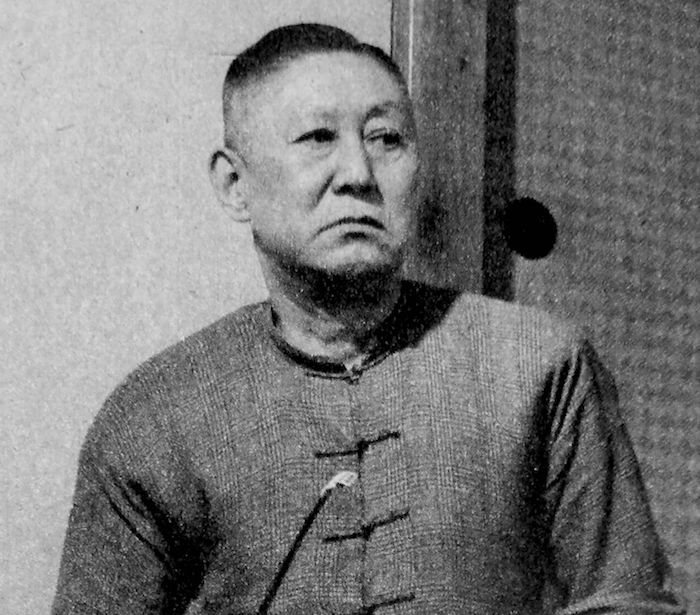

そんな猫好きの漱石の弟子に、師匠をさらに上回る猫好きがいた。いや、猫好きというよりは、猫に完全にハートを奪われてしまったといったほうがいいかもしれない。漱石門下生の中でいちばん個性的な作家ともいえる内田百閒(うちだひゃっけん)である。

漱石の家に黒猫が迷い込んで飼い猫になったように、猫は勝手にやってきて家に住みつくものだった。江戸時代に家に住みついた野良猫がねずみを捕ってくれることで重宝されたように、それは明治、大正、昭和初期にいたるまで、猫はペットショップで買うのではなく、向こうから勝手にやってきて家に住みつくものだった。漱石のようにそんな猫を飼い猫にしてしまう人もいれば、あんまり可愛がって餌とかをあげていると、ねずみを捕らなくなってしまうからと、野良猫とのほどほどの距離をとりながら「縁の下を貸してねずみを捕ってもらう」という共存関係を保つ人もいた。

漱石の家に黒猫が迷い込んで飼い猫になったように、猫は勝手にやってきて家に住みつくものだった。江戸時代に家に住みついた野良猫がねずみを捕ってくれることで重宝されたように、それは明治、大正、昭和初期にいたるまで、猫はペットショップで買うのではなく、向こうから勝手にやってきて家に住みつくものだった。漱石のようにそんな猫を飼い猫にしてしまう人もいれば、あんまり可愛がって餌とかをあげていると、ねずみを捕らなくなってしまうからと、野良猫とのほどほどの距離をとりながら「縁の下を貸してねずみを捕ってもらう」という共存関係を保つ人もいた。

百閒も最初はそんな猫と人間との共存関係を保っていた。ところがある日のこと、百閒の奥さんが水汲みをしているところに、子猫が無邪気にじゃれついてきた。邪魔なので柄杓を振って追い払おうとしたら、子猫は相手にしてくれていると勘違いして、よりはげしくじゃれついて、勢いあまって水瓶の中にドボンと落ちてしまった。それを見ていた百閒が「ずぶ濡れになって可哀想だからご飯でもくれてやれ」と奥さんにいって、それからなんとなく餌をあげるようになっていったのである。

そうして百閒は、あっという間に猫を溺愛するようになった。子猫は野良猫だったことから「ノラ」と名付けられ百閒夫妻に子どものように可愛がられたのである。

しかし、ある日のこと、そんな愛してやまないノラがいなくなってしまうのである。

このノラ失踪の顛末は、百閒晩年の代表作である「ノラや」に綴られている。日記のスタイルで書かれたその随筆には、ただただ、愛するノラを失った百閒の哀しみが綴られていて、読んでいて胸を打つ。「ノラや」を書いた百閒は原稿を読み返すことが辛いので、原稿の校正さえもしていないという。

失踪したノラを探すために百閒は二万枚近くのチラシをくばり、大枚をはたいて新聞広告も出した。それでも効果がないので、もしかしたら日本語を読めない外人がノラを拾っているかもしれないと考えて、英字ポスターをつくって町中に貼った。当時、新聞記者に「なぜそんなに大金を使ってまでして猫を探すのか」と問われた百閒は、このように答えたという。

「猫というのは運命のかたまりみたいな存在なんだ。そんな猫がひとりぼっちでいるなんて、可哀想じゃないか」

猫というのは運命のかたまりみたいな存在。このひと言に、昔から「猫は家につく」といわれてきた猫の本質がいわれつくしているのではないだろうか。家につく。いってしまえばねずみだってツバメだって家につく動物である。けれども、それらは猫のようにそこで暮らす人と密接に関わるわけではない。そう、猫は人の暮らしに寄り添いながら生きていく動物なのである。だからこそ猫の運命はある意味そこで出会う人間にゆだねられている。ましてやノラのような人の手にかからなければ生きていけない野良に成り切れない迷い猫ともなれば、それはまさにむきだしの運命のかたまりみたいなものなのだ。

ノラを失った百閒は、その後、ノラと入れ替わるように百閒の前に現れたノラそっくりな(おそらく兄弟と思われる)猫をクルツと名付けて飼った。しかしそのクルツもやがて寿命がつきて死んでしまう。百閒夫妻の号泣の中、クルツは往生した。二匹の愛する猫を失った百閒は、その後二度と猫を飼うことはなかった。「ノラや」はこんな文章でしめくくられている。

寒い風の吹く晩などに、門の扉が擦れあって、軋む音がすると、私はひやりとする。そこいらに捨てられた子猫が、寒くて腹がへって、ヒイヒイ泣いているのであったら、どうしよう。ほっておけば死んでしまう。家に入れてやればまたノラ、クルツの苦労を繰り返す。子猫ではない、風の音だったことを確かめてから、ほっとする。