ピダハンたちの言葉。

はじめに言葉ありき、言葉は神とともにあり、言葉は神であった。

…と、新約聖書ヨハネの福音書もそんな書き出しではじめているように、言葉と人間の関係は切っても切れない関係にある。人が言葉でものを考えるかぎり、いつだって言葉は人の思考を、好むと好まざるとにかかわらずに縛りつける。たとえば「りんご」という言葉がなかったら、「りんご」についてなにかを考えるこなんかできないし、誰かと「りんご」について語り合うこともできない。数字(数字も言葉ですね)をもっていなければ数もうまく数えることができない。

さて、そこでちょっと想像してみてほしいのです。もしもぼくたちが「おはよう」とか、「こんにちは」とか、「ありがとう」「ごめんなさい」とかいった、コミュニケーションにおける潤滑油みたいな言葉をもっていなかったら、いったいどんなことになるだろうかと。はたしてうまくやっていけるのだろうかと。

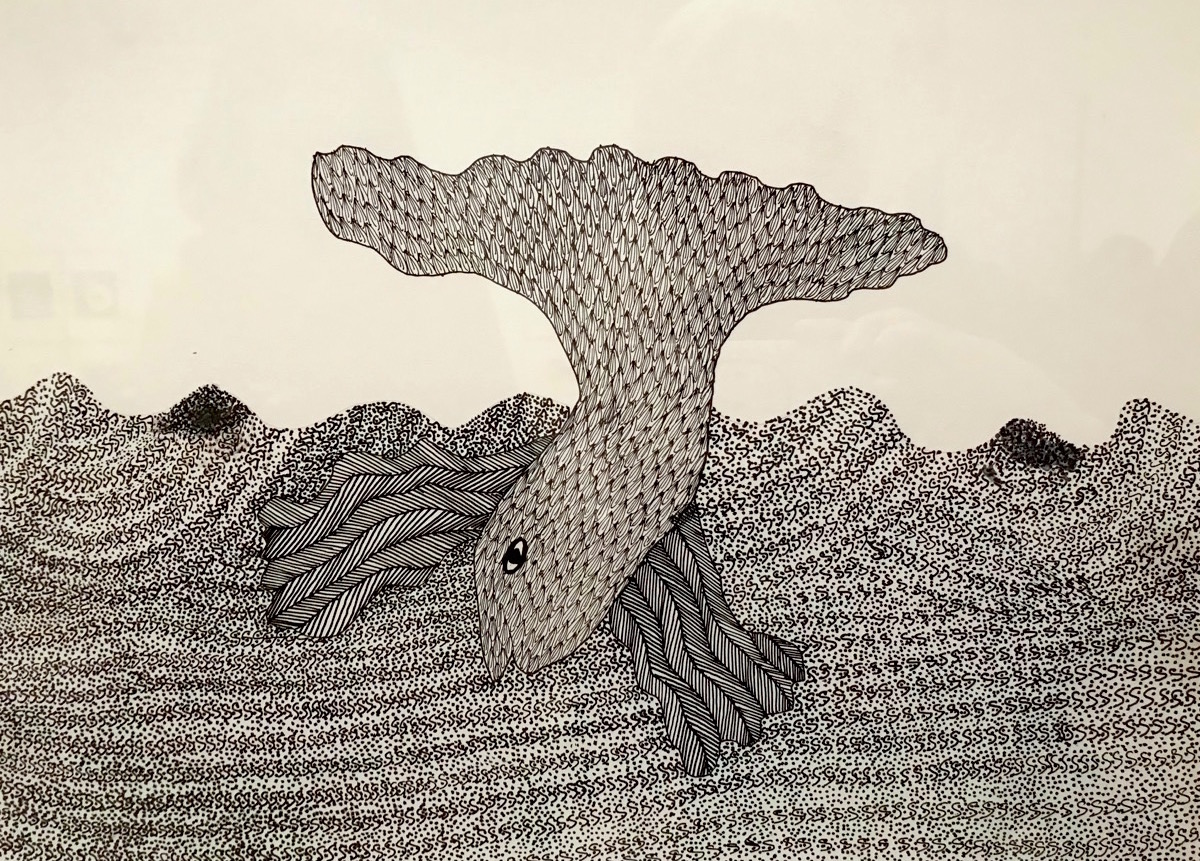

アマゾンの奥地にピダハンという300人ほどの部族がいる。で、この人たち、なんと、そういった言葉をもっていないというんですね。そればかりか、数字、色を表す言葉、さらには、右や左や、過去や未来を現す言葉さえもっていない。言葉をもっていないということは、つまりそういう概念をもっていないということで、過去という概念をもたないピダハンは、自分たちのルーツを語る創世神話をもっていない。そればかりか神という概念もないのだという。だから当然のごとく宗教ももっていないのだ。

そもそも抽象概念というものをピダハンはもっていない。思えば数字も神も過去も未来も抽象概念なわけだから、それらをもっていないピダハンは目の前にある「今このとき」しか認識していないという、もはやぼくたちの想像力のおよばない世界観の中を生きているのである。

かつて言語学者の大御所ノーム・チョムスキーは、人間には普遍的な文法のようなものがあって、世界中のどの民族でもそうしたものを生まれながらにもっていると主張して、それは今では言語学の常識になっているけれど、まあ、その説を、あっさりとくつがえしちゃったわけですね。ピダハンの言語を支配している生成文法は、どうやら他のどの民族にも見られないもののようなのだ。

「ピダハン/言語本能を超える文化と世界観」ダニエル・L・エヴァレット著(みすず書房)は、もともとは宣教師だった著者が布教活動でアマゾンの奥地に行き、この驚くべき少数民族であるピダハンに出会って、最初は苦労しながら布教活動をしていたものの(まあ、そもそも神という概念が通じないのだから、その苦労はそうとうのものだと思われますが…)、やがて、この人たちは宗教なんかもたなくてもじゅうぶん幸せに生きていけるんじゃないかと確信して(!)、布教活動をやめたばかりか、著者自身が宣教師をやめてしまい、ついには自らが言語学者となって、ピダハンのその驚くべき世界観を世に伝えるべく著したという、実におもしろい本なのである。

しかし、アマゾンの奥地にまでやってくるツワモノの宣教師に、布教するのをあきらめさせるほどの彼らの幸せな暮らしとは、いったいどんなものなのだろうか?気になりませんか?

まず、ピダハンは実に楽観的で将来のことなんか悩んだりしない。だって、未来という概念をもたないのだから悩みたくても悩みようがないのだから。また、おしゃべりが大好きでいつもみんなでおしゃべりしていて、それでいて、人間関係の悩みやストレスとはまったく無縁なのである。だって、おはようとか、ありがとうとか、相手への気配りの言葉をもっていないのだから、逆に「あいつはさっき俺にあいさつしなかった」とか、「なんだよ!ごちそうしたのにごちそうさまでしたもいわねえのかよ!」とか、そうしたいらぬ人間関係の摩擦はおこらない。将来への不安もないので、蓄えという概念もなく、おのずと吝嗇めいた欲望も育たない。だから他人への妬みとかそういったものもなく、つまらぬいさかいなんかも起きない…そんな感じなのだ。

う~ん、幸せってなんだろう?この本を読んでいるとそんなことを考えずにはいられないのですね。数や色や右や左の概念をもたずによくジャングルで暮らしていけるものだなぁとも思うけど、つねに変化にとんだジャングルでは、そういった固定する言葉はあまりいらないのかもしれません。必要最小限の言葉で目の前にある「今このとき」だけを生きていく。政治もイデオロギーも宗教もなく、シンプルに楽しく暮らしているのがピダハンたちなのだ。

いろいろ考えさせられる実におもしろい本、そして現代人のぼくたちがなんだか滑稽に思えてくる本なのであります。